親としての後悔から

僕の親としての後悔は、「子どもを飽きるまで遊ばせてやれたかな」「子どもの話を飽きるまで聞いてやれたかな」ということに尽きます。それはどういうことかと言えば、我が子の気持ちと真っ直ぐに向き合ってやれたかという後悔です。子どもの気持ちと向き合うよりも、自分の親としての意識は、世間とか人の目ではなかったかと思うのです。「自分は優秀な親だ」「世間的に優れている子どもであることを示そう」「親として褒められたい」という気持ちがあったと反省することがあります。まだ自分自身が心のおむつが取れていない状態だったのですね。自分が子どもに甘えていた。自分の方が、子どもに満たされたかったのです。

おむつをするのは幼児ですが、その幼児の精神のまま肉体だけが大人になったのです。大人がおむつをしていることは、病気や介護ではあることですが、健康な大人がそうしていると、可笑しいと思うものです。しかし、心におむつを当てている大人を、誰も可笑しいとは言ってくれません。それは単に目に見えないからですが、実際は、幼児のままの精神性を引きずった大人が多いように思います。

「心のおむつを脱げない親」

「心のおむつを脱げない親」は、自分が認められたい親。そのためには、子どもの気持ちなど無視して、とにかくこうある「べき」だ、と「べき論」を振りかざし、手段を問わず子どもを抑圧して、そこに押し込んでしまう親。子どものしゃべりたいことを黙って最後まで聞けない親。子どもの言うことよりも、自分の満たしたい気持ちを優先したり、子どもを利用して自尊心を満たしたりする親。

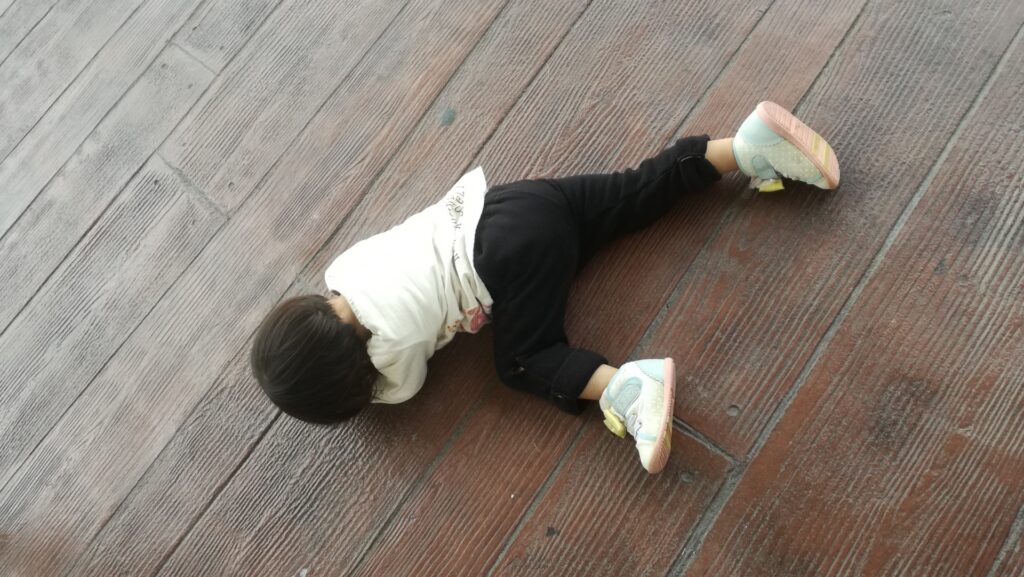

例えば、スーパーのお菓子売り場でお菓子を買ってくれと駄々をこねて、仕舞いには床に寝そべって動かない子どもがいたとします。その姿を人にみられて「自分が恥ずかしい」と思う気持ちを、子どもと向き合うよりも優先するのが「心のおむつを脱げない親」です。だから、子どもを怒鳴り、人影へ引っ張っていく。子どもまますます泣き叫び、納得のいかないまま、感情の持っていく場がなくなります。

一方で、精神的に成熟した親は、欲しいと駄々をこねる子どもの気持ちと向き合います。欲しいという気持ちにまず共感をして「そう、欲しいのね」と受け止めてあげる。そして、どうして欲しいのか、話を聞いてあげようとする親です。ちゃんと目線を子どもと合わせて、向き合おうとする様子が目に浮かびます。

欲しいと自分の要望を口にできることは、素晴らしいことです。口にした後に、親から強烈な抑圧を受けた子どもは、自分の素直な気持ちを親の前で言おうという気が薄れていきます。親に怒られないように注意を払いながら、子どもは自分の気持ちを殺してゆきます。「心のおむつを脱げない親」の罪です。自分もそうだったと思った時、自分の親が「心のおむつを脱げない親」だったと気づいたのです。

どうして「心のおむつを脱げない親」が生まれるのか

おそらく、「心のおむつを脱げない親」のその親もまた、「心のおむつを脱げない親」なのです。ありのままの我が子よりも、世間という狭い自分の価値観にこだわって、それを子どもに押し付けてきた。ありのままの、目の前にいる我が子とは向き合っているようで、ちっとも見ておらず、自分の「こうすべきだ」という強迫的とも思われる観念とだけ向き合って子育てをされてきたのだろうと思いました。だから、僕はそういう親に我慢を強いられ、抑圧をされながら育ってきた。ありのままの自分を愛されずに育ってきたけども、やっぱりそのままの自分を愛して欲しい。だから、愛されたいと願いながら、同時に抑圧を嫌悪する。この相反する葛藤にエネルギーを消耗していたように思います。

憎い、嫌いだという素直な感情を出す

自分の親はロクでもない親だった。そう認めるまでには、時間がかかりました。抑圧をされながら育った、つまり自分の気持ちは殺し、親の期待に添える「いい子」を演じていた自分にとって、「いい子」とは親を敬い、素晴らしいと賛美するものだと思っていたので、どこまでも親は尊敬の対象であり、素晴らしい親だったのです。ですが、我が子を育てながら自分も同じように0歳から1年ずつ振り返ってみると、どうしようもない違和感があった。「うちの親は、子どもの気持ちを無視して、社会的な体裁を最優先している親だった」と気づいたのです。

やってくる憎しみ

そうなったら、親への憎しみがやってきました。どうしてありのままの自分の気持ちを受け止めてくれなかったのか。ありのままの自分は愛される資格がなかったのか。そうやって親に憎しみが募ります。これは、自分が「心のおむつを脱げない親」を卒業する上で、とても大切な過程です。相手に対する負の感情を出し切ること。

自分にも同じ弱さがあるのでは!

しかし僕は、親を一生憎めと言っているのではありません。確かに親は、親としてはひどかった。自分から感情を奪い、「こうすべきだ」と常に「べき論」で子どもを縛り、生き方を強制した。おかげで、無条件に与えられるはずの愛を受け取ることができず、そのせいで随分と寂しい思いをした。それだけでなく、愛を求めて彷徨い、その代償行為に時間とエネルギーを割いた。人から褒められようとして、本当に自分のしたいことを置き去りにしたまま名誉や地位、学歴にこだわった。親に感じた憎しみの根源を、自分も弱さとして持っていたのです。

自分を振り返ってみる

その大元であった親を憎み、そのことを素直に言葉にできることは、一つの成長です。今まで親に対して「いい子」でしかなかったものが、素直な自分の気持ちを表明できることは、精神的な成長です。そうしながら、また気づくのです。親にされたことを、自分もわが子にやってしまった。憎んでいる親の黒い部分は、自分にもある。とすれば、憎んでいるのは親でありながら、自分の闇と向き合っているのではないか。それを掴み、乗り越えなければ、僕は一生、子どもと向き合えないまま死んで行くのではないか。そう思うと「なぜ、お母さんは自分にあんなふうに接したのだろう」「なぜお父さんは、自分にあんなことをしたのだろう」と考えてみようと思ったのです。

親の背景、つまり自分の闇を迎えに行く

すると、それぞれ親にも背景があり、黒い闇があり、そこを自分ごととして掴みにいく。つまり、それは「親自身」の問題として親にお返しする。その結果、親を許すかどうかは、自分で考えればいい。しかし、その問題は自分も同じ人間として抱えている闇であると感じるなら、そこで初めて親と「対等」になれて、心の交流が始まる。これが愛の芽生えではないかと思います。

例えば、僕の母は上に2人の兄弟がいて、母は3番目の末っ子です。上2人は異父兄弟。つまり、僕の祖父が2人の子どものいる家に養子として入ってできた子どもが母です。祖母の再婚の理由は知りませんが、生前より、祖父はその家の先祖代々の墓ではなく、自分で入る墓を自分でこしらえていました。そして、死後は祖母と一緒にそこに入りました。もはや、その事実から母の背景を推察するしかないのですが、養子にきた家では遠慮と卑屈の精神で、自尊感情が満たされることは少なかったのではないかと思います。

そこに上2人の兄弟がどのように関わっているのかは分かりませんが、産みの親がいなくなる悲しみを当然感じていたと思うし、新しいお父さんを複雑な気持ちで迎えたことも想像に難くありません。学ぶことも多かったと思いますが、結局は、兄弟に負けないようにという競争意識を持ちながらそれが満たされず、自尊感情の十分育たないまま大人になったのが母ではないかと想像します。そして、それはそのまま自分と同じじゃないかと思うのです。自分と同じ弱さを持った人間だったのだと思うと、これは憎しみだけで終わることはできない。確かに、親としては最低だった。しかし、そこには自分と同じ人間的な弱さがあり、そこに気づかせてくれた感謝があります。

憎しみを感じている人の背景をわかる限りで掴みに行く。想像かもしれないけど、腹落ちできたなら、その人の愚かさも含めて愛することができるように思える。私たちは、太古の昔からみんな繋がっていて、愛という偉大な感情に包まれて生きてゆくことを心の底では望んでいるのだと思います。そうなると、ようやく心のおむつを脱ぐことができそうに思うのです。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。「心のおむつ」を脱ぐのは、僕自身の課題でもあります。一緒に乗り越えましょう。今日は、僕からはふわふわのブランケットをお勧めします。心のケアには、身体もふんわり包まれると幸せです♪

コメント