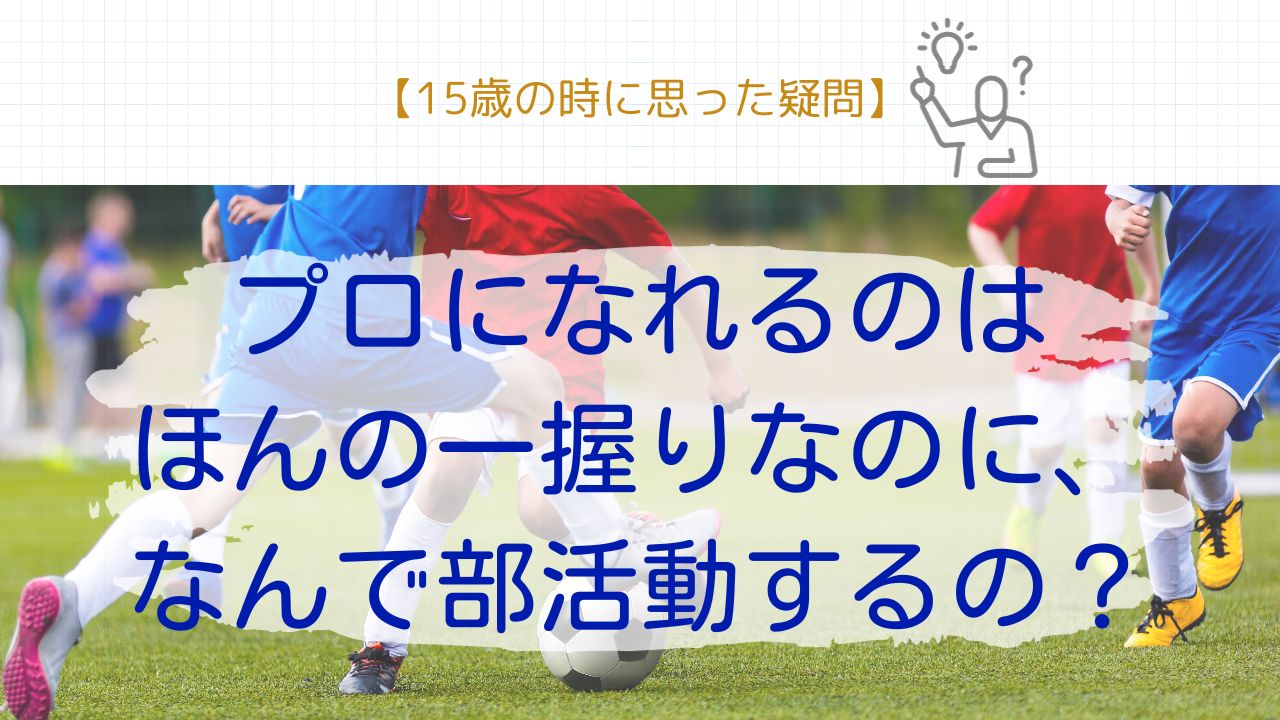

結論

はい、答えは、好きだから! 以上。

あれから30年以上経ったいまなら、こう言い切れますが、当時、中学生だった僕は「なんで部活動を熱心にやってるんだろう?」と疑問に思っていました。その後、プロになってそれで飯を食う人はわずか。だったら、飯を食える可能性の高いことに時間を費やすのがいいのではないか。僕がそう思っていた道は、(当時は、愚かにも!)学歴で、勉強をしようと思ったのですが、結局はそこにも焦点が定まらず、漫然としかできなかったように思います。結局、自分の本当にしたいことがわからない子どもだったのです。何が自分は好きなのかさえ、曖昧に生きていました。

自分の「好き」を知ろう!

部活動を選ぶという段階に、生き方のチャンスがあります。自分の「好き」を選べるか。もちろん、学校によっては選択肢がなくて、違うものを選択せざるを得ないこともあると思います。しかし、「自分は何が好きか」を知ることは、とても意味のあることです。

「好き」がわからない人は、自分の気持ちがわからない人です。それは頭が悪いのではありません。自分の素直な気持ちを無視してきた人です。あえて無視したい子どもはいないはずです。おむつをした赤ん坊は、おしっこをして気持ち悪ければ不快感を泣いて知らせるし、心地良くなるとケラケラ笑って素直な気持ちを表現します。誰だって、そうしたはずです。

では、自分の素直な気持ちを表現しなくなったのはいつでしょうか? 僕の経験から言えるのは、親や指導者の「こうしなさい!」「こうすべきだ!」という声が聞こえてきて、それに従わなければ親や指導者の機嫌が悪くなったり、顔をしかめられたり、罵声が飛んでくるようになってからです。自分の気持ちは置いておいて、親や指導者の顔色に敏感になったのですね。

自分の気持ちを無視した末路

親や指導者の顔色や機嫌に敏感となる生き方は、親や指導者に「正解」を求める生き方となります。その人たちの言う通りにしていれば、少なくとも怒られない。それが正解だと信じ込み、それ以外の可能性や考えを求めることをしなくなります。特に「こうすべきだ!」と「べき論」で詰めてこられた時は、世の中の絶対の答えだと、10代の僕は疑いもしなかったように記憶しています。このような状態は、次の2つの点でその先の人生に大きな悪影響を及ぼします。

1)思考停止

親や指導者の言い分を唯一の答えとして、そこに依存して生きることは、思考停止状態と同じです。「なぜ、そうしろと言うのか」「それが果たしていいことなのか」「それ以外の考え方や方法はないのか?」健全な精神状態であれば、そのように考えるはずです。そうやって、考えを広げたり、深めたりして、言われたことをどのように自分は受け止め、考え、行動するのかを「自分の意思で」決めるのが、望ましいあり方だと、いまならわかります。しかし、親や指導者の顔色ばかりを伺い、怒られないようにしようとしている時は、そのような発想は皆無で、ただただ、上を向いていました。そう!「上」なのです。

2)上下関係が生む萎縮と高圧的態度

上ということは、親や指導者が上、自分は下。自らこのような上下関係を作った中に身を置いていたのです。もちろん身体的にも体格的にも弱者の自分は、心の面でも「下」に甘んじていました。幼少期の親子関係で上下を作ると、世の中の全ての人間関係が上下関係となってしまいます。上には萎縮をし、下には高圧的な態度を取るようになっていました。

人と人は本来対等な関係です。例えば、幼少期に、親が子どものあるがままの姿を受け止めてくれた場合、子どもは親に対して萎縮など覚えるはずがありません。親は安全地帯となり、安心して全てをさらけ出し、伸び伸びと心を成長させることができます。そうできない子どもは、常に親の抑圧に耐え、上下関係の中で自分の気持ちを殺して生き延びてきたのです。だから、自分は何が「好き」なのかなんて、わかるはずもありません。親の「いい」と言ったものが好きなものだと思い込むのです。

「おかしいな」と思うことが最初

依存状態にあって、思考停止している人は、そのおかしさを自分で気づくまでそこにしがみつくものです。だって、思考が停止しているのだから、どうしようもありません。逆に、ますますそこにしがみつき、状況を悪くさせることもあります。

僕の場合は、そのまま親となり、子ども威圧的な態度を取った時に、ふと自分の幼少期と重なって、当時、何が行われていたのかに思いが至ったのです。子どもと一緒に成長をさせてくれたのですね。そうなれば、折に触れて「おかしいな」と違和感を持ったり、人生でうまくいかない状態が続いていたりして、いよいよ限界だとなったとき、依存状態という罠を認識したのです。親子関係以外の人との会話など、いわゆる「外」の世界との接触も、気づくヒントになると思います。

自分の気持ちを知っていく以外に道はない

依存関係から抜け出した時は、そこには無防備な自分が一人佇んでいるに過ぎない状況です。これまで親や指導者の方ばかり向いて、そこに正解があると思っていたところから、どこにも正解がない広い宇宙に一人で放り出された気分です。それでも、生きてく手がかりは、自分の気持ちを知ることしかないのです。自分は何が好きか? 何がしたいのか? その好きなことをやっていく意味は、十二分にあると思ったのも、それからでした。つまり、部活動の意味ですね。

部活動の意味

自分の「好き」なことに夢中になれば、思考停止は免れやすい。なぜか? 何事をしても、最初はできないことばかり。それをできるようになっていく過程に工夫があり、試行錯誤があり、克服がみられます。それは思考を更新する営みです。うまくいかなければ、現状に固執せずに、何かを変えようとします。それが大事。人生でうまくいかない状況にぶち当たった時、これまでの考え方や価値観にこだわってしまうと、泥沼に入ります。部活動などで、例えば野球のボールを打つことがうまくいかないから、現状を正しく把握し(自分はどうしているのか)、問題を発見し、それを克服する手立てを考え、乗り越えます。人生も同じ。現状を知り、問題から逃げず、考えや行動を更新すること。どんどん学び、どんどん更新すること。これこそ、豊かな人生の縮図です。

自立できる

部活動などで競技でもパフォーマンスでも、闘うのは自分自身です。依存している相手が代わりにやってくれるわけではありません。仮に指導者に怒られて萎縮し、精神的に依存状態に陥っても、試合に出たり、舞台に立ったりした時にやり切るのは「自分」です。その意味で、部活動は、精神的な自立を養うことにつながっていると思います。

人生はメタファー、相似

部活動は、人生の縮図です。数年間で経験できる人生の縮図です。同じような経験を、形を変えていくつも繰り返すほど、生き方が磨かれていく。

プロになれないことを無駄だと見切った10代の自分に、教えたいです。

「お前はバカか!」と。

「自分の好きなことをやってみろ。そこに工夫もあるし、試行錯誤もあるし、克服もある。狭い価値観に固執している自分の精神が、ちっとは広がるぞ」と。

「そうしないと親への依存心が消えないよ」と。

「好きなことをして、友達と切磋琢磨して、心の繋がった仲間とともに気持ちを開いてテンション高く生きていると、自然と人生は開けるよ」と。

プロにならなくたって、部活動から学べることは山ほどあると思います。

これは、僕の考えです。10代の皆さんは、これを受けて「自分はどう考えるのか」「どうするのか」、決めるのは君自身です。君の人生の主人公は、君なのだから。

| 価格:990円 |

| お金のいらない国(2) 結婚って?家族って? [ 長島龍人 ] 価格:990円 |

| 価格:990円 |

| 価格:990円 |

コメント